許さない!

批判と怒りが府内全域から

教育を大きくゆがめるチャレンジテストの廃止・撤回を

くるくると毎年変わる府の公立高校入試に対して、いま府内各地で、批判と怒りの声が大きく広がっています。とりわけ本格実施となった中学1・2年のチャレンジテスト(1月に実施)によって、各中学校が責任を持って行った生徒の成績評定が、無理矢理に変更を強制され、各学校長や地教委をはじめ、府内各地の中学校から大きな怒りの声が噴き出しています。

1 学校教育を否定する1・2年チャレンジテスト

たった1回のテストで評定が下がる

「英語の評定が1学期に『5』、2学期に『5』であった生徒の評定が、チャレンジテストの点数が44点であったため2ランクも下げられて、内申書の学年評定が『3』に落とされた生徒」など、たった1回のテストで1年間の評定がひっくり返される事例が、府内各地で大量に生じています。

ある市では、府教委に対する協議申し出が700件を超えたのをはじめ、各学校で1~2割、3割近くに及ぶ学校もあります。各学校の絶対評価では、まじめに頑張っている生徒に「1」などはつきませんが、無理矢理に「1」、「2」をつけられた生徒が続出しています(資料1)。

テスト至上主義が教育こわす

日常の授業でいくら頑張っていても、チャレンジテストで点数をとらなければ高校入試にかかわる内申書の評定は下げられます。逆に、授業態度が悪く、授業エスケープや遅刻をくり返し、提出物や宿題をまったく出さず、定期テストも受けていない生徒であってもチャレンジテストで点数さえ取れば「5」や「4」がつけられます。

これを生徒たちが知れば、学校を休んで塾でテスト対策をするなど、学校の授業軽視と「荒れ」が必ず広がります。

いま大阪では、全国でも突出した深刻な「荒れ」と教育困難に直面していますが、これに油をそそぐものです。

全くの、相対評価に

府教委はこの間、生徒の学習意欲を高めるため、個人の努力がそのまま反映されるとして絶対評価の徹底をすすめてきました。ある研修では、「ペーパーテストでの評価の割合は4割以内にし、残りの6割は授業態度や発表、提出物等で評価するように」とまで指導してきました。

それが、たった1回のチャレンジテストで、全てひっくり返されるわけです。

府教委は、内申書の評定を絶対評価に変更すると主張しながら、実際には「公平性を担保する」という口実をつけて、府全体の中学生を対象とした究極の相対評価を強行しているわけです。これは子どもや父母・府民を全くだまして、愚弄するものです。

各学校の教育評価の趣旨を大切にして、内申書を絶対評価に変更するというのであれば、その趣旨を貫き、チャレンジテストは直ちに廃止すべきです。大阪以外にこのような大混乱を引き起こしている都道府県はどこにもありません。

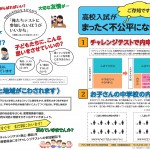

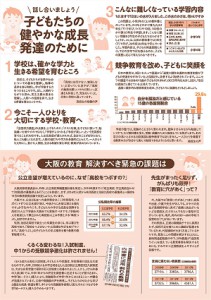

資料1

チャレンジテストの点数で内申書の評定が決まる(中1・2年)

*府教委、H27年度「評定の範囲」より

●必ず評定が上がる

―「中2・国語」では

83点以上「5」、71点以上「4」、56点以上「3」

●必ず評定が下がる

―「中1・英語」では

50点以下「3」、27点以下「2」、11点以下「1」

2 内申書の評定は、各学校に委ねよ

一人ひとりの子どもの教育に直接責任を負い、その成長と発達をしっかりと把握しているのは各学校の教職員です。そのため教育課程編成権や評価権は、すべて各学校に委ねられています。こうした各学校の評価権を侵害し、各学校の教育活動とは全く無縁の評定を押しつけ、各学校が責任を持ってつけた評定を無理矢理に変えさせる、法的根拠はどこにもありません。

府教委は、合理的な理由があれば協議するとしていましたが、実際には変更を認める客観的な基準を定めておらず、協議の対象となったのはテストをまともに受けることができなかった場合だけで、ことごとくが門前払いにされています。テストに参加していなければ、各学校の評定が尊重されています。大教組は、府教委に対してチャレンジテストの廃止・撤回を求めるとともに、市町村教委には参加しないよう求めています。

3 中3チャレンジテストの中止・撤回を

来年度の入試に向けて、6月には中3チャレンジテストが予定されています。中1・中2のチャレンジテストが生徒個々の内申書評定を決定する個人戦であるのに対して、中3では各学校の評定平均が決定される団体戦となります。6月のテストで、その後3月までの1年間の評定の範囲ワクが決定されます。さらに不当にもテスト教科以外の「4教科」までもがテスト結果により評定の範囲ワクが決定されます(資料2)。入試において内申書は大きな比重を占めます。教科の評定が「1」違うと、入試当日のテストの点数では10点の差(90点満点)がつきます〔標準のタイプⅢ〕。

「この中学校の評定平均では希望の高校に入れない」、評定平均によって全中学校が格差づけされ、入試に「有利」・「不利」な中学校がつくられるなど、きわめて不公平な入試になります。

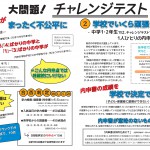

資料2

「中3チャレンジテスト」

まったく不公平な入試に

大変な序列化が

「有利」な中学校 (評定平均「3.7」の上位校)

―上限4.0で、10人に配分すると―

「5」 「5」 「5」 「4」 「4」 「4」 「4」 「4」 「3」 「2」

「不利」な中学校 (評定平均「2.2」の下位校)

―下限1.9で、10人に配分すると―

「4」 「3」 「2」 「2」 「2」「2」 「1」 「1」 「1」 「1」

4 中1からの内申書競争やめよ

さらに重大なのは、来年度以降の入試から、1、2年の評定が内申書に加えられ、実質として中1から激しい高校受験競争が始まることです。

内申書の脅しで子どもたちをテスト競争にかり立てる、入試の前倒しは断じて許されません。

広島の中3生自殺問題では、内申書のあり方が問われましたが、今回の内申書改悪は「15の春」どころか「13の春」から子どもたちを追いつめるものであり、改悪の撤回を強く求めます。

違法なチャレンジテスト止めよ

中学3年生チャレンジテストが、6月23日、府内全域に大きな批判が広がるなか強行実施されようとしています。今、府内の各中学校では1・2年チャレンジテストによって内申書評定が無理矢理に変えさせられ、生徒や父母から「なぜ、こんな評定になるのか?」と問われても、「府教委に強制されたから」と答えるしかなくなっています。この実態が、「違法」なテストであることを如実に示しています。さらに3年生で強行されると、入試制度そのものが極めて不公平なものに変質化されます。

高校入試がまったく不公平に!

最高裁判決に反する、違法なテスト

チャレンジテストは行政調査で、テストではない

府教委の実施要項では、実施目的を「生徒の学力の状況をつかむことで、教育の成果と課題を明らかにし、今後の教育に生かす」としているように、チャレンジテストはあくまでも行政調査であり、テストではありません。教育課程編成権や教育評価権は各学校に委ねられており、府教委が生徒の成績に関わるテストを行うことはできず、できるのは行政調査に限られているからです。しかしこの3月に府教委は、現実にテスト結果で個々の生徒の評定を無理矢理に変えさせており、これはまさに教育基本法が禁じる「不当な支配」です。

旭川学テ最高裁大法廷判決は、「教育活動としての試験の場合のように、個々の生徒に対する教育の一環としての成績評価のためにされる」のではない場合に限り、行政調査が合法的であると明記しており、府教委のチャレンジテストは明らかに違法な調査です。このため、府教委の高校入試調査書評定にかかわる「府内統一ルール」には、法的な拘束力はありません。

府教委のウソは許されない!

府教委は、「調査書の評定は、授業、宿題、テストなど、中学校等における皆さんの頑張りをもとに中学校等が決定するものです。」と今年3月の生徒・保護者向け説明文書に明記していますが、事実は全く異なり、チャレンジテストの点数のみで評定が変えられ、決定されています。

生徒たちが学校の勉強をおろそかにすることを恐れたのかもしれませんが、真理・真実を貫くべき教育の場にあって、このような恥ずべきウソは断じて許されません。

H28年度中学校長会「要望書」より

内申書評定は、各学校に委ねよ!(大阪府公立中学校長会)

1、(1)②「高校入学者選抜方法について、調査書に記載する評定については各中学校に委ねられたい。」

入試前からまったく不公平な内申書に

中西正人元教育長は、教育基本条例案をめぐる府議会討論の中で「府内の小中学校を対象にした学力テストの学校別平均に最大40ポイントの差が出ている」と答弁しました。これを用いて、府教委が示す算出方法で各中学校の「評定平均」を算出(府の評定平均を「3・32」とし、3年生チャレンジテストの平均点を50点として)すると最上位校が「4・65」となり、最下位校は「1・92」となります。最上位校の内申書評定では4と5ばかりになる一方で、最下位校では、ほぼ1と2しかつけられなくなり入試前の段階で、きわめて不公平な状況が生み出されます。それもテスト教科以外の教科を含んで、1年間の評定範囲が、6月のテストで決められてしまいます。6月以後の努力は全く認められず、内申点を高めるためには転校するしかありません。こんなにも不公平で、中学校教育を無視した高校入試制度は全国どこにもありません。

2011年10月6日付 朝日

府内市町村教育委員会には、違法で「不当な支配」となるチャレンジテストに「参加」しないよう求めます。

大阪府教育庁には、3年生チャレンジテストを中止・撤回し、1・2年生チャレンジテストを廃止・撤回するよう求めます。

<VOICE>

○子どもたちがかわいそう 岸和田市教組

岸和田では、教育委員会と中学校長会へ申し入れを行いました。

市教委からは、参加しないというわけにはいかないが、この制度について問題があると思っている。との返事でした。

校長会では、制度自体にももちろん反対だが、実施時期についても、これでは行事やクラブ活動ができない。これ以上振り回されたくない、子どもたちがかわいそうだと、憤っていました。

何としても中止するべきです。

○喜びとともに学んでほしい 保護者

息子が小5の時、「空欄を無くして何か書こう」の指導が盛んで、子どもに嘘をつけと教えているように感じました。中学校では常にテストの結果が受験とセット。そのプレッシャーや不安の狭間で、子どもはボロボロになっていました。テストによる競争は、多くの親が「親自身が自分を見失う」という「親壊し」、子どもとの関係が悪くなる「親子壊し」以外のなにものでもありません。自分自身の能力を追い求め、喜びと共に学んでほしい。親が子どもに望むことです。