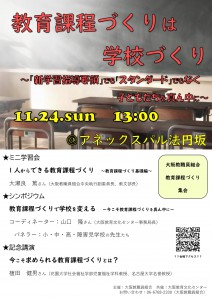

12月26日「教育課程づくり集会」延期について

12.26 大阪教職員組合 教育課程づくり集会の延期について

・12/26の教育課程づくり集会は行わず、延期とします。

・延期後の日程は3月を予定しています。詳細は決定後に改めてお知らせします。

年末も差し迫って参りました。そのような中、お忙しくされていることと存じます。日々のご奮闘に敬意を表します。

さて、今年度の教育課程づくり集会について、開催の判断を検討して参りました。しかしながら、12月15日の時点で会場である大阪市の感染状況が悪化していることなどの情勢を踏まえ、この度延期とすることを決定いたしました。直近の判断となりまことに申し訳ありませんが、ご周知ください。

今年度、新型コロナウイルス感染拡大の混乱の中で、ますます進む教育への介入に対抗するためにも、2020年の間に開催し、実態を交流する場として企画して参りましたので、12月中に開催できないことは非常に残念です。

しかしながら、今年度の教育をめぐる学校現場の情勢については、一定の総括をする機会は設けたいと思いますので、延期とさせていただきました。延期後の開催は3月頃を予定しておりますが、決定次第後日改めて連絡させていただきます。

ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。

以上